Rostos do cárcere

Quem são os presos do Brasil?

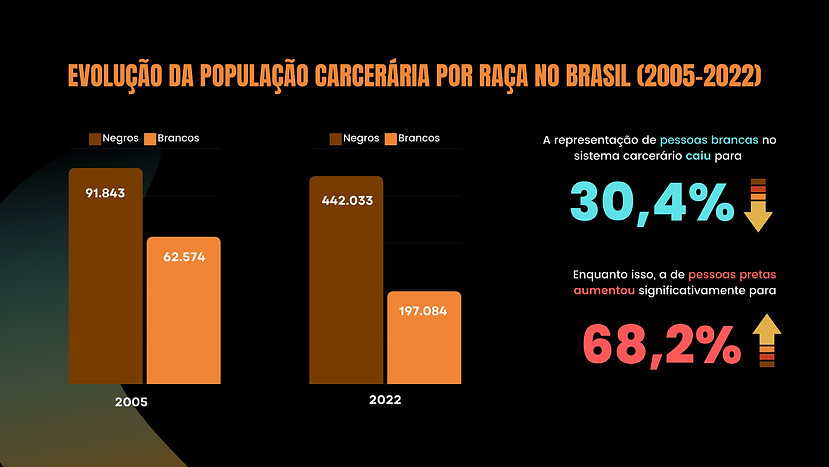

Nos últimos 22 anos, a população carcerária brasileira cresceu 257,6%, chegando ao total de 832.295 pessoas em 2022, segundo os dados do 17ª Anuário de Segurança Pública, divulgado em 2023. Os dados mostram ainda o perfil dos encarcerados no país e uma característica preocupante do sistema prisional: o Brasil não passou apenas a encarcerar mais ao longo dos anos, como passou a encarcerar mais pessoas pretas.

Fonte: 17º Anuário Brasileiro de Segurança Pública

Os dados revelam o que muitos ativistas e estudiosos já apontavam: a prisão no Brasil tem cor. De 2005 a 2022, a representação racial dos encarcerados nunca mudou significativamente, sugerindo que as decisões de quem será parado, revistado, detido e condenado são muitas vezes influenciadas pela raça.

Mas porque o Brasil prende tanto?

O mito da guerra às drogas e o genocídio da população negra

A questão racial no sistema prisional brasileiro não pode ser dissociada das políticas que guiam as prisões em massa. Uma das mais influentes foi a promulgação da Lei de Drogas em 2006, que, ao invés de reduzir as detenções, agravou ainda mais o encarceramento, especialmente da população negra. Essa legislação que forma a base para a chamada “guerra às drogas”, tornou-se um instrumento central para criminalizar corpos negros.

A "guerra às drogas", que começou a se intensificar na década de 1980, foca na repressão ao tráfico e ao uso de substâncias ilícitas. Em comunidades vulneráveis, operações policiais são a regra, e o resultado são altas taxas de detenção e mortes. Justificada sob o pretexto de garantir a segurança pública, essa abordagem tem sido criticada pelo uso excessivo da força e pela violação dos direitos humanos.

Atualmente, o Brasil possui a terceira maior população carcerária do mundo - atrás apenas dos Estados Unidos e da China. O ritmo de encarceramento no país se intensificou especialmente a partir de 2006, quando é promulgada a Lei 11.343/2006 - que substitui a antiga legislação de drogas de 1976. A principal mudança da nova legislação seria a diferenciação entre usuário (aquele que compra a droga para consumo próprio) e traficantes (que portam a droga com finalidades comerciais). Essa distinção é crucial porque define a natureza e a severidade das penalidades aplicáveis, uma vez que passa a não ser mais permitida a prisão de usuários.

Em 2006, quando a Lei de Drogas entrou em vigor, existia a expectativa de que o número de pessoas encarceradas diminuísse - afinal, mesmo que o uso de drogas continuasse sendo criminalizado, estava proibida a prisão desses indivíduos. E a pergunta que fica é: por que o Brasil prendeu tantos nos últimos anos, se a intenção parecia ser justamente o contrário?

O Brasil não só passou a encarcerar mais, como iniciou um movimento em que cada vez mais pessoas passaram a ser condenadas pelo crime de tráfico de drogas. De 2006 até 2018, o número desse tipo de condenação aumentou 508%, segundo o Ministério da Justiça e Secretaria da Administração Penitenciária. O levantamento foi feito pelo G1, através da Lei de Acesso à Informação.

Traficantes x usuários: uma decisão subjetiva, mas de cor

Apesar das expectativas de que a nova lei traria mais clareza e diminuiria o encarceramento, o que se viu foi um aumento expressivo nas condenações por tráfico. A razão para isso reside em uma questão subjetiva: o artigo 28 da Lei de Drogas deixa margem para que juízes decidam enquadrar alguém como traficante ou usuário com base em fatores como a quantidade da substância, o local da apreensão e até as condições sociais do acusado.

Na prática, essa falta de critérios objetivos claros para a diferenciação entre o que é para tráfico e o que é para uso próprio, fica a critério da interpretação policial ou judicial, que escolhe através de um caráter subjetivo quem será enquadrado em cada categoria.

E é nessa subjetividade que entram as questões raciais estruturais do país. Afinal, o que faz com que dois indivíduos, com a mesma quantidade de drogas possam ter consequências e interpretações completamente diferentes?

Em 2019, a Agência Pública realizou um levantamento inédito: analisou 4 mil sentenças de tráfico de drogas no estado de São Paulo, referentes ao ano de 2017. Como resultado, entendeu-se que pessoas não-brancas eram as mais condenadas, além de serem estatisticamente menos propensas a serem sentenciadas como usuários.

O estudo também ajudou a entender outro padrão: negros foram condenados portando quantidades muito inferiores de entorpecentes, se comparados às pessoas brancas.

|  |  |

|---|

Fonte: Agência Pública

O racismo estrutural nas abordagens policiais

Essa subjetividade nas decisões judiciais é apenas um reflexo de um problema maior: o racismo estrutural, que permeia todas as esferas da sociedade brasileira. Ele afeta não apenas as decisões dos tribunais, mas também as ações cotidianas das forças policiais, gerando um ciclo de marginalização da população negra.

Mas o que é o racismo estrutural?

O conceito de racismo estrutural descreve como as instituições e estruturas de uma sociedade perpetuam a discriminação racial, muitas vezes de forma inconsciente. No Brasil, isso é especialmente evidente no sistema de justiça, que muitas vezes pune mais severamente os negros, em parte devido às raízes históricas do país, marcadas pela escravidão e segregação.

Imagine-se caminhando pela rua quando, de repente, é abordado por um policial. Sem qualquer aviso, ele solicita seus documentos e inicia uma revista pessoal. A justificativa? "Atitude suspeita". No entanto, o que define uma "atitude suspeita"? Por que essa expressão aparentemente neutra é usada como ferramenta para práticas racistas?

A "atitude suspeita", utilizada como justificativa para muitas abordagens e revistas policiais, na prática, acaba se traduzindo em sinônimo de cor de pele. Embora, em teoria, devesse estar relacionada a comportamentos que despertam desconfiança, na realidade, essa suspeita recai sobre características físicas e raciais. Basta que uma pessoa negra esteja presente em certos espaços, como shoppings, aeroportos ou bairros de classe alta, para ser vista como uma infratora em potencial.

O negro como alvo

Antes de ser alvo de uma discriminação estrutural do sistema prisional, a comunidade negra é alvo de uma discriminação social e entender esse fator é crucial. Silvio Almeida, filósofo e autor do livro "Racismo Estrutural", argumenta que as instituições são reflexos de uma sociedade racista: "As instituições são racistas porque a sociedade é racista".

Essa visão racista influencia diretamente o entendimento social do que caracteriza um criminoso e um inocente: quem são as pessoas que, ao entrar em uma loja, são seguidas pelos seguranças? Quem costuma ser barrado em supermercados, alvo de olhares desconfiados e abordados pela polícia nas ruas?

Situações como essas, são rotineiras em diversos espaços, mas sempre com um alvo comum. Alimentada por um estigma social histórico, a imagem do criminoso, na percepção coletiva, é frequentemente associada não apenas à pobreza, mas também à cor da pele que parece sempre carregar o mesmo suspeito.

A associação entre negritude e criminalidade é tão enraizada que, muitas vezes, a simples presença de uma pessoa negra já é suficiente para desencadear vigilância excessiva ou abordagens policiais, sem qualquer justificativa concreta. Esse viés racial, alimentado por preconceitos históricos e reforçado diariamente, perpetua a marginalização de corpos negros que vivem sob a constante sombra da desconfiança.

“Não se trata, portanto, de apenas um ato discriminatório ou mesmo de um conjunto de atos, mas de um processo em que condições de subalternidade e de privilégio que se distribuem entre grupos raciais se reproduzem nos âmbitos da política, da economia e das relações cotidianas.”

- Silvio Almeida

O inimigo do Estado

O racismo estrutural não apenas marginaliza, mas também transforma a população negra em alvo do sistema penal. A construção do estereótipo do "negro perigoso" remonta à escravidão e continua viva, alimentada por leis e práticas contemporâneas que reforçam a exclusão social e a violência.

O jurista argentino Eugenio Raúl Zaffaroni desenvolveu o conceito de "Direito Penal do Inimigo", explicando como determinados grupos são tratados como ameaças pelo Estado. No Brasil, essa teoria se aplica diretamente à população negra, que é desproporcionalmente criminalizada e encarcerada. A advogada Giulia Muffato Salomão aprofunda essa análise, mostrando como o racismo estrutural molda as práticas judiciais e transforma a comunidade negra em "uma ameaça a ser combatida".

Homens, jovens e pretos também são os mais mortos pela polícia

O conceito de "inimigo do Estado" não apenas leva a um encarceramento desproporcional, mas também justifica uma violência policial sistemática e brutal contra a população negra. As mesmas pessoas que são vistas como ameaças no sistema prisional se tornam alvo constante de ações policiais letais. Os números são alarmantes: em 2022, 83,1% das vítimas da letalidade policial eram negras e 75,6% dessas mortes eram de crianças e jovens entre 12 e 29 anos.

Essa violência policial, que se intensificou nos últimos anos com a militarização da segurança, se concentra sempre nos mesmos lugares: nas periferias e favelas. Nessas áreas, o comportamento da polícia é muito diferente do que se vê em regiões de classe alta. A guerra às drogas, por sua vez, alimenta essa violência, prendendo e matando milhares de pessoas negras a cada ano, com a aprovação implícita do Estado e da sociedade.

Esse ciclo não é apenas resultado de ações isoladas, mas de um sistema que parece ter sido construído para eliminar corpos negros. A ideia de uma "luta pela segurança pública" justifica, de forma irreal, essa desumanização da população negra, retirando dela sua dignidade e identidade.

O Estado exerce seu poder através de discursos e práticas que tornam aceitável a morte de certas pessoas. Essas omissões e ações seletivas expõem grupos marginalizados não apenas à violência direta, mas também a condições que os colocam constantemente em risco. Esse processo é parte de uma "política de morte", que legitima o "deixar morrer" — seja nas ruas, dentro das próprias casas ou nas prisões brasileiras.

O sistema prisional brasileiro, alimentado pelo racismo estrutural e por essa política de morte, transforma a vida da população negra em uma luta diária pela sobrevivência. Reconhecer o papel que o racismo desempenha em nossas instituições e a realidade por trás das grades são os primeiros passos para reformar profundamente o sistema de justiça e as práticas policiais, abrindo espaço para políticas que promovam a igualdade e a justiça racial.

Mas como as prisões se tornaram parte fundamental do sistema punitivo? Na próxima parte, descubra como as prisões surgiram e como o conceito de punição evoluiu ao longo da história.